Legature storiche nella biblioteca "A. Mai" - AB 110

AB 110

Privilegii et ragioni delli comuni di Villa Scantio et Pedrengo

a c. 40,

Tradottione degli statuti et ordini di Villa di Serio di latino in volgare

Frontespizio decorato e colorato; a c. 5, il leone di S. Marco a colori, 296x192x32 mm

Sul contropiatto anteriore, due lembi di carta recano rispettivamente, le date 1786 e 1788

ms. cartaceo, sec. XVIII, cc. 54 (bianche 17-39 e 48-54)

segnatura

AB 110 (già Lambda 7 23), 295x196x33 mm

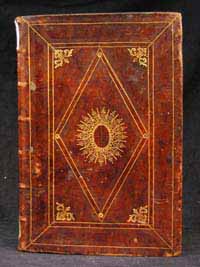

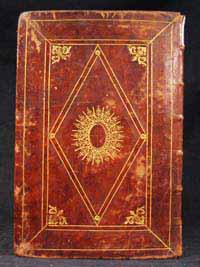

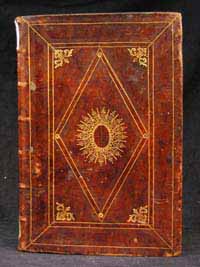

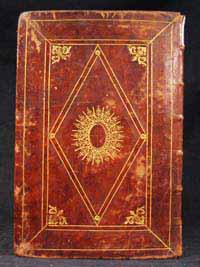

Legatura del secolo XVIII, eseguita a Bergamo, da Antonio Cantoni, del genere "a losanga-rettangolo"

Legatura del secolo XVIII, eseguita a Bergamo, da Antonio Cantoni, del genere "a losanga-rettangolo"

Marocchino marrone, decorato a secco ed in oro. Tre fasci di filetti concentrici ed in forma di losanga a secco. Cornice dorata esterna ad un filetto, interna a due filetti, collegate agli angoli. Ovale centrale provvisto di piccoli ferri stilizzati e filigranati entro una losanga, centrata da una rosetta alle estremità. Testine classiche accantonate. Dorso a sei nervi poco rilevati. Capitelli rosa e verdi. Taglio dorato. Rimbocchi rifilati con discreta cura; quelli laterali, sono collocati sopra i rimbocchi di testa e di piede.

L'individuazione dei manufatti di Antonio Cantoni, generalmente di tipo archivistico, come talora capita, è stata casuale. Nell'esaminare questa legatura, inizialmente ritenuta di fattura romana, un'occhiata distratta ma fortunata, individuava lungo il margine esterno del contropiatto anteriore, in un piccolo rettangolo, la dicitura "ANT. CANTONI F."

1. Non era tuttavia ancora la traccia risolutiva: i decori, infatti di gusto romano, non erano stati ancora riscontrati in altri manufatti. La via era tuttavia segnata: si trattava di un legatore locale, artefice dell'unica legatura segnalata del genere "a ventaglio", abilmente ornata. Una sistematica ricerca lungo i margini dei contropiatti confermava la presenza di suoi numerosi manufatti firmati nei fondi del Consorzio della Misericordia Maggiore, del Consorzio dei Carcerati e dell'Ospedale di Santa Maria Maddalena di Bergamo ed archivistici del comune di Bergamo. Non solo sono stati accertati in quanto firmati -

curiosamente, le tre "N" presenti nella firma, sono state generalmente impresse rivoltate, tranne per una coppia di esemplari

2 dai caratteri dorati-, 24

3 nuovi manufatti ornati a secco ed in oro, ma è stata anche confermata la città in cui lavorò, Bergamo, grazie ad un'iscrizione impressa su 7

4 legature. Il reperimento di questa scritta, circostanza inusuale (specie su legature d'archivio destinate ad un utilizzo corrente), dato che si ha notizia in proposito dei soli Gregorio e Giovanni Andreoli

5, legatori vaticani della seconda metà del Seicento, non è priva di importanza. Il catalogo Gumuchian che aveva segnalato nel 1929, l'unica coperta di questo artigiano, riportava il nome di "Ant. Gantoni", mentre quello corretto è Cantoni. La firma impressa (4x 52 mm) dimostra infatti, che la "G" di Bergamo

6 è incompatibile con la presunta "G"

di Gantoni: l'errore è dovuto alla grafia della "C", in carattere capitale, usata nei secoli passati analoga a quella delle moderne maiuscole "G". È poi da rilevare che il patronimico Cantoni è comune nell'area bergamasca. Da questo "corpus" iniziale firmato, per successivi raffronti, sono state selezionate 65 legature riferibili a questo artigiano, così suddivise:

- 247 legature firmate e prodotte tra il 1659 (Registri de Instrumenti e Testamenti, 19, 1659-1662) ed il 1715 ca. (Libro Maestro E, Registro Bonduri, 1715-1743, MIA), decorate a secco su manoscritti cartacei e firmate da Cantoni. L'ampio periodo di attività, specie per il tempo, consente di ipotizzare, malgrado la firma, l'affiancamento di un successore;

- 248 realizzate tra il 1673 (Consorzio dei Carcerati, Maestro I° E 1673-1679) ed il 1713 ca. (Registri de Instrumenti e Testamenti, 33- 1713-1719), non firmate, verosimilmente da lui prodotte o dalla sua bottega. Una coperta seicentesca a rosoni multipli, presente nella Biblioteca nazionale Braidense di Milano9, sembra riferibile a questo artigiano;

- 1710eseguite tra il 1724 (MIA 1183) ed il 1807 ca. (MA 640), non firmate, attribuibili alla sua bottega o comunque ornate con suoi ferri.

Antonio Cantoni alterna l'attività di legatore a quella di produttore di carta, documentata da carte con filigrana recante la dicitura "CANTONI" e la voce "BERGAMO", poste rispettivamente, sopra e sotto una coppia di triangoli concentrici entro un cerchio, sormontato da un trifoglio stilizzato (Consorzio dei Carcerati, Maestro I° F 1679-1688). Questa doppia occupazione, naturale ampliamento dell'attività libraria, destinata ad accrescere le possibilità di guadagno della bottega, è tutt'altro che infrequente: nella lista dei Legatori di libri sulla

Guida Generale del commercio e dei recapiti di Milano del 1837, figurano ad esempio, Righini Santo, legatore, cartolajo, fabbricante di parafuochi, cornici, e galanterie in cartone, mentre i fratelli Ubicini sono bibliopegi, cartolai e negozianti di stampe.

Le legature di Antonio Cantoni sono caratterizzate da un materiale di copertura su supporto in cartone, abitualmente in cuoio a grana morbida, verosimilmente della bazzana, pelle conciata e lasciata al naturale come grana e colore, il cui fiore, liscio e morbido, si presta a lavori di sbalzo e a decorazioni a secco e in oro, oltre a facilitare la tintura con qualsiasi colore; si tratta di un cuoio liscio e delicato, fragile e facile alla spellatura, classificato tra le pelli di seconda qualità, usato nelle legature di minor pregio. In un limitato numero di esemplari, viene adottato il marocchino

11. Il dorso a tre o cinque nervi, si caratterizza per l'assenza dei capitelli. Lungo la sua parte esterna, compaiono talora tre rettangoli in cuoio bruno cuciti mediante quattro lembi di pelle attorcigliata, fissata verticalmente. I compartimenti possono recare una coppia di fasci di filetti incrociati, un cartiglio costituito da quattro rosette fogliate o da altrettanti

fioroni. Le carte di guardia sono grigie e bianche, queste ultime anche con una filigrana con la scritta "BREMBATA" entro una "tabula ansata", sormontata da un trifoglio stilizzato. Il taglio, grezzo, può essere dipinto in testa, con volute e fiori rossi e verdi (MAD LMF 1688-1712). Le bindelle, ove presenti, in tessuto di colore verde, azzurro o rosso, terminano generalmente in una punta metallica che ne preserva l'integrità.

Vari sono gli impianti ornamentali: - a "losanga-rettangolo", a secco ed in oro (AB 110); - a cornici concentriche, a secco (AB 280); - a cornici concentriche, a secco ed in oro (Sala I D 8 8); - a ventaglio decorato in oro. I fregi ricalcano alcuni moduli romani, come evidenziano la testina classica

12 adottata dalla bottega vaticana Andreoli

13, attiva dal 1630 ad almeno il 1700 ca. e ripresa anche in legature di area nordica

14, oppure la losanga costituita da quattro corolle stilizzate addossate (Consorzio dei Carcerati, Maestro I° L 1792-1801). Per quanto riguarda i ferri, è in prima istanza da segnalare in generale, la netta distinzione tra quelli in cavo per il decoro a secco e i fregi in rilievo per il decoro a foglia d'oro. I primi sono impressi nei manufatti del genere "a losanga-rettangolo" ed a cornici concentriche, mentre i secondi si manifestano nell'unica coperta impressa a foglia d'oro,

del genere "a ventaglio".

Varia è pure la loro tipologia: nella decorazione a secco comprendente gran parte dei manufatti sussistono ancora in questo periodo, fregi a mensola (Consorzio dei Carcerati, Maestro I° E 1673-1679) – motivi orientaleggianti di forma triangolare-, hanno disegni di genere orientaleggiante e sono posti a mensola negli angoli interni delle cornici che delimitano lo specchio, spesso aggregati al centro del piatto a formare una mandorla. Di maggiore attualità sono le rotelle a rosette alternate a fogliami trilobati e le foglie polilobate entro volute, le più diffuse nei lavori di questo artigiano, affiancate da singoli puzoni quali rosette quadrilobate entro una coppia di motivi cuoriformi (Consorzio dei Carcerati, Maestro I° L 1792-1801), fregi a torciglione (Consorzio dei Carcerati, Maestro I° G 1688-1705) e a losanga dai margini frastagliati (Consorzio dei Carcerati, Maestro I° L 1792-1801).

Nella decorazione con ferri in oro riservata ai manufatti più pregiati (Sala Prima D 11 10), si rivela una notevole varietà di ornamentazioni, costituite da rosette quadrilobate entro una coppia di volute cuoriformi, staffe, garofani dalla corolla abbassata, arabeschi, volute stilizzate, grottesche, fioroni, lancette affiancate a formare un rosone, tutti a filigrana, ferro caratterizzato da tratti punteggiati, conformente al dettame stilistico transalpino che si afferma nel Seicento in tutta Europa. Nella ricca iconografia compare anche un satiro.

Non sorprenda la longevità nell'utilizzo dei ferri, a lungo impiegati per il loro alto costo: la rotella a foglie polilobate entro volute, riveste ad esempio, manoscritti redatti tra il 1659 ed il 1792 ca.

La presenza di coperte realizzate da A. Cantoni nei Fondi della Misericordia Maggiore, dell'Ospedale di Santa Maria Maddalena, del Consorzio dei Carcerati ed archivistici del comune di Bergamo, dimostra la molteplicità delle committenze: è molto probabile che altri suoi manufatti siano presenti in altre biblioteche bergamasche.

Corrente l'impianto ornamentale a "losanga-rettangolo"

15 in questo esemplare. Il rosone eseguito a piccoli ferri

16 filigranati, rivela l'influsso delle legature seicentesche transalpine. La data ultima del manoscritto, il 1746, suggerisce la progressiva aggiunta di scritti.

1

Segnatura AB 110, dettaglio del contropiatto anteriore

Il nome del legatore, per intero o abbreviato, generalmente associato alle formule "...me ligavit", "alligatus est ab...", "...ligathor" oppure "...ob laudem Christi librum hunc recte ligavit", "per me …illigata in ...(Geislingen)", è stato riscontrato impresso sui libri già nei secoli XV e XVI, soprattutto nelle Fiandre e nei paesi nordici. In Germania, nel xv secolo, nella città universitaria di Erfurt furono almeno dodici i legatori che firmarono le loro opere sui piatti; tra questi, Johannes Fogel, attivo fra 1455 e 1460, che appose la firma su un esemplare della Bibbia di Gutenberg. Ricordiamo in Germania, sempre nel XV secolo, Johannes Richenbach, il quale si firma vistosamente lungo la cornice con larghi caratteri dai pigmenti neri, verdi e rossi, che risaltano sul colore chiaro della pelle di porco. Nello stesso periodo, sono state segnalate firme di legatori incise anche sulle contrograffe. In questi stessi anni, in Italia, le legature sono perlopiù anonime. Tra le rare eccezioni, Baldo

da Camerino "ligathor" a Padova nel 1472, "Jacobus de Sancto Petro bidellus" a Pavia ancora vivente nel 1458, il Maestro del Praetura Verona a Verona, Anton Ludwig a Venezia nel 1450. Nei primi anni del xvi secolo firmano, a Genova, Viviano da Varese Ligure ("opus Viviani de Varixio") e Antonio Taggia ("opus Antonii de Tabia"). Il nome del legatore può figurare sotto forma di acronimo, più raramente di nome intero, anche su placche e rotelle, specie in area nordica: "AB": Andreas Bernutz; "IK": Jakob Krause; "S.R.W.": Severin Roetter, legatore a Wittenberg.

L'uso di firmare la legatura, molto raro nel XVII secolo, fu ripreso nel XVIII, specie in Francia, da alcuni legatori celebri: Derome metteva un'etichetta all'interno del libro, sull'angolo superiore esterno del foglio di guardia; Padeloup metteva l'etichetta sul frontespizio; Dubuisson usava una grande etichetta di "papetier-marchand-relieur" che si trova qualche volta incollata al centro del primo foglio di guardia. Alcuni legatori, come Gaudreau, Durand e altri, iniziavano a firmare con caratteri da doratura sul piede del dorso. In alcune rare legature, Le Monnier e Bertrand hanno posto la loro firma sulla parte inferiore del piatto, nella decorazione dorata. Nel catalogo della collezione Mortimer L. Schiff (

DE RICCI 1935) sono presentate circa 200 legature francesi firmate, dal Seicento all'Ottocento. Nel corso del XIX secolo, in Francia come in Italia, il nome viene frequentemente impresso al piede del dorso; a fine secolo, sulle legature

più ricche, decorate anche nei contropiatti, il nome viene apposto all'interno del piatto anteriore, al piede, al centro della "dentelle" dorata (cfr. la riproduzione "infra"). Sono state segnalate legature firmate dal legatore francese Le Monnier (Louis-François, Maestro nel 1737), contrassegnate da sei firme collocate in sei punti diversi del libro. La firma impressa ha il vantaggio, rispetto all'etichetta, di essere definitiva e di non poter essere trasferita fraudolentemente da un libro all'altro, ma vi sono anche false firme dorate. La firma manoscritta è rara e utilizzata unicamente da alcuni legatori, tra i quali, in Francia, (François?) Cosmant verso il 1740, e Jean Sicard dal 1733 al 1742 (

FAURE 1990, pp. 164-172), in testa alla prima carta di guardia volante.

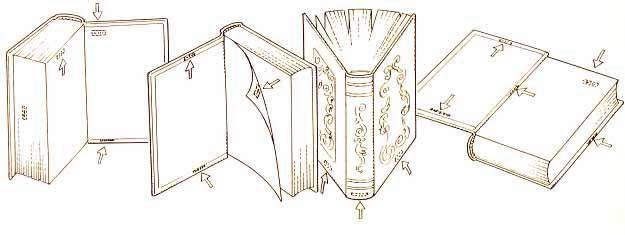

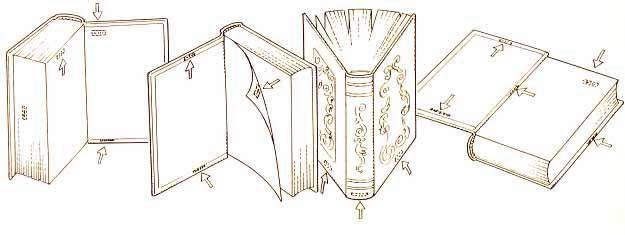

Il nome del legatore, impresso direttamente a secco, in oro o a inchiostro, oppure su etichette, può quindi comparire: - sulle coperte; - sul bordo superiore o inferiore dei contropiatti; - al piede del dorso; - sulla cerniera interna; - sul labbro; - alla base della pagina del frontespizio; - eccezionalmente, sul taglio, come avvenne per i legatori inglesi S. e T. Lewis verso il 1650-60 (

NIXON - FOOT 1992, p. 59) il nome è visibile solo a libro aperto a ventaglio, come nel "disappearing fore-edge painting"; - sul bordo superiore, recto o verso, della guardia libera anteriore o posteriore, specie sotto forma di piccole lettere impresse in nero, a inchiostro; - variamente disposto e abilmente dissimulato qua e là nella decorazione delle coperte: ricordiamo la cosiddetta "firma nascosta", in uso specie in Inghilterra nel XVIII secolo. G. Pollard ritiene che queste firme nascoste rappresentino un compromesso da parte del legatore, indeciso

tra il desiderio di apporre la propria firma e il timore che il cliente non la gradisca (

POLLARD 1956, p. 71).

Parti del libro in cui sono impresse le firme dei legatori, schema.

2

GUMUCHIAN LIBRAIRE 1929, tav. LXIII, n. 153, p. 76, Lupis, Antonio,

Il Conte Francesco Martinengo nelle guerre della Provenza, et altre attioni Militari, Bergamo, Figlivoli di Marc'Antonio Rossi. 1668; volume pure riprodottto in

COLOMBO 1952, tavola XXII;

Statuta Vallis Brembanae Superioris, 1468, ms. cartaceo sec. XV-XVIII,

Sala I D 8 8.

3

Cfr. le segnature: 1) AB 110; 2) AB 126; 3) Comune di Bergamo- Consigli-Azioni: 1686-1691(75); 4) Comune di Bergamo-Registri de Instrumenti ed Testamenti: 19, 1659-1662; 5) ID., 21-1666-1671; 6) ID., 23-1673-1676; 7) ID., 24-1676-1679; 8) ID., 25-1679-1685; 9) ID., 26-1680-1683; 10) ID., 27-1683-1690; 11) ID., 28-1690-1694; 12) Consorzio dei Carcerati, Maestro I° F 1679-1688; 13) Consorzio dei Carcerati, Maestro II° F 1679-1688; 14) Consorzio dei Carcerati, Maestro II° G 1688-1705; 15) Consorzio della Misericordia maggiore- MIA: 1179; 16) MIA 1227; 17) Libro Maestro E, Registro Bonduri, 1715-1743, MIA; 18) Ospedali dei Mendicanti di San Carlo in Bergamo, Maestro I° B 1669-1696; 19) Ospedali dei Mendicanti di San Carlo in Bergamo, Maestro II° B 1669-1696; 20) Ospedali dei Mendicanti di San Carlo in Bergamo, Maestro I° C 1697-1701; 21) Consorzio e Ospedale di Santa Maria della Maddalena in Bergamo, MAD LGF 1688-1712; 22) Consorzio e Ospedale di Santa Maria della Maddalena in Bergamo, MAD LMF 1688 1712; 23) Sala Prima D 8 8;

24) Sala Prima D 11 10.

4

Cfr. le segnature: 1) Comune di Bergamo-Registri de Instrumenti e Testamenti: 24, 1676-1679; 2) ID., 26, 1680-1683; 3) Consorzio dei Carcerati, Maestro II° G 1688-1705; 4) Libro Maestro "E" della Mia, Registro Bonduri, 1715-17434; 5) Consorzio e Ospedale di Santa Maria della Maddalena in Bergamo, MAD LGF 1688-1712; Consorzio e Ospedale di Santa Maria della Maddalena in Bergamo, MAD LMF 1688 1712; 7) Sala Prima D 11 10.

5

RUYSSCHAERT 1992, p. 7. "Questa Bibbia sacra hebraica della Libreria Vaticana fu ligata in questa forma da Gregorio e Giovanni Andreoli fratelli genovesi li XII novembre in Roma MDCLXXVII", Biblioteca Apostolica Vaticana, Arch. Bibl. 43.f.1.

6

Consorzio dei Carcerati,

Maestro II° G 1688-1705

7

Cfr. la nota

3.

8

Cfr. le segnature: 1) Comune di Bergamo- Collegio della Milizia: 1701-1797, sottosezione 1, 3; 2) ID., 1687-1737 sottosezione 5, Spese, 13; 3) Comune di Bergamo- Consiglio comunale- azioni: 1692-1697(76); 4) ID., 1697-1702(77); 5) ID., 1703-1709(78); 6) Comune di Bergamo 1428-1809-Deputazioni e collegi ordinari-Deputati e collegio delle affittanze e agli incanti - azioni: 1696-1729-unità 1.2.8.1.2.-2; 7) Registri de Instrumenti e Testamenti: 29-1694-1699; 8) ID., 30-1699-1704; 9) ID., 31-1704-1708; 10) ID., 32-1708-1713; 11) ID., 33- 1713-1719; 12) Repertori: 1697 e ss, unità 1.2.8.9.6.-7; 13) Stride serie 19: 1682-1703, 4; 14) Consorzio dei Carcerati, Maestro I° E 1673-1679; 15) Consorzio dei Carcerati, Maestro I° G 1688-1705; 16) Consorzio dei Carcerati, Maestro I° H 1705-1726; 17) Consorzio dei Carcerati, Maestro II° H 1705-1726; 18) Consorzio dei Carcerati, Maestro II° E 1673-1679; 19) Consorzio della Misericordia Maggiore- MIA 1178; 20) ID., MIA 1226;

21) Ospedali dei Mendicanti di San Carlo in Bergamo, Maestro II° D 1701-1766; 22) Consorzio e Ospedale di Santa Maria della Maddalena in Bergamo, MAD LGG 1712-1732; 23) Consorzio e Ospedale di Santa Maria della Maddalena in Bergamo, MAD LMG 1712-1731; 24) Salone Cassapanca 1 G 1 29.

9

MACCHI 1998, fig. 6, p. 72.

10

1) AB 280; 2) Cinq. 7 109; 3) Collegio alle liti: 1787-1796; 4) Comune di Bergamo 1428-1809-Deputazioni e collegi ordinari-Deputati e collegio delle affittanze e agli incanti 1434-azioni: 1729-1780-unità 1.2.8.1.2.-3; 5) Consorzio dei Carcerati, Maestro I° L 1792-1801; 6) Consorzio dei Carcerati,, Maestro II° L 1792-1801; 7) Consorzio della Misericordia Maggiore-MIA 118; 8) MIA 1183; 9) MIA 1234; 10) Estimo XXII; 11) Estimo XXIV; 12) Inc. 4 298; 13) Inc. 4 299; 14) MA 640; 15) MMB 574; 16) Registro del tesoriere del collegio delle Acque: 1777-1800, unità 1.2.8.9.7-18; 17) Stride serie 19: 1775-1782, 7.

11

Ad esempio le segnature 1)

AB 110; 2)

Sala I D 8 8; 3)

Sala 1 D 11 10.

12

Segnatura AB 110, dettaglio

Segnatura

Salone Cassapanca 1 G 1 29, dettaglio

13

VIANINI TOLOMEI 1991, tavola IV, terza serie, quarto ferro.

14

Brescia, Biblioteca Queriniana,

Johannis Frisii dictionaria Latino-germanica, s.l, s.d., s.s., 182x110x66 mm, segnatura 5A QQ VII 3, legatura del secolo XVII.

15

Cfr. segnatura

AB 51.

16

Segnatura AB 110, dettaglio

Decorazione realizzata con l'impressione manuale di singoli piccoli ferri o punzoni, così chiamata per distinguerla dalla decorazione, di più rapida esecuzione, ottenuta con l'uso di rotelle o placche. Impressioni a secco di punzoni in cavo si riscontrano già in legature copte e carolinge, ma ebbero largo impiego dal pieno Medioevo fino al secolo XVI. Dopo l'invenzione della doratura, piccoli ferri di nuovo genere, incisi in rilievo anziché in cavo, abbinati a rotelle e filetti, sono stati impiegati per decorazioni sempre più sontuose e raffinate, quali le decorazioni a compartimenti intrecciati "à la fanfare"), a filigrana, o a pizzo "à la dentelle". La decorazione con piccoli ferri le cui forme riflettono gli stili dei vari periodi, ha avuto sempre largo impiego nel corso dei secoli, sebbene in alcuni momenti sia prevalso l'uso di rotelle o di piastre.