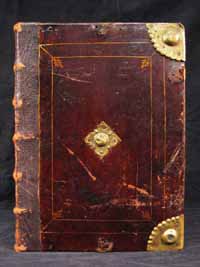

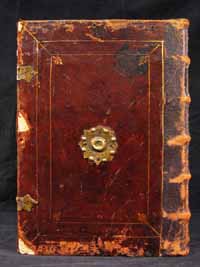

Statuta Vallis Brembanae Superioris

latino, ms. cartaceo secoli XV (1468)-XVIII (1797), cc. 204, 330x238x58 mm

segnatura

Sala 1 D 8 8

Legatura eseguita nella seconda metà del secolo XVII, a Bergamo, da Antonio Cantoni

Legatura eseguita nella seconda metà del secolo XVII, a Bergamo, da Antonio Cantoni

Marocchino bruno, decorato a secco ed in oro. Cornice a secco con una cornice in oro a due filetti. Umbone centrale. Fregio di genere orientaleggiante accantonato. Borchia centrale e due contrograffe pentalobate residue con finestrella di aggancio laterale e tre fori ornamentali interni. Tracce di quattro bindelle in cuoio. Dorso ricoperto da un lembo di cuoio di colore testa di moro, a cinque nervi rilevati. Capitelli e taglio grezzi. Contropiatto rivestito da un foglio bianco con una filigrana a forma di cerchio con la scritta interna "3 P R"”, sormontato da una corona a cinque punte.

Esemplare ufficiale degli Statuti della Val Brembana Superiore, questo codice si pone in evidenza per il suo grande interesse storico e materiale derivantegli dal lungo periodo in cui rimase in uso (1468-1797). Vi è testimoniata l'evoluzione del gusto decorativo applicato alla iniziale o allo stemma nel corso di tre secoli. La parte più antica (ff. 5-48), risale al 1468 ed è introdotta dall'originario frontespizio miniato con il leone di San Marco e lo stemma di Serina, comune capovalle. La decorazione è ascrivibile a mano bergamasca orientata verso la maniera di Jacopo da Balsemo. Alla seconda metà del Cinquecento, spetta invece la decorazione che va tra f. 84r a f. 97 v

1.

La firma dorata di Antonio Cantoni lungo il margine del contropiatto anteriore, autorizza l'attribuzione della legatura a questo artigiano bergamasco

2. È la seconda

3 nota in caratteri dorati; a differenza di quelle a secco

4, caratterizzate dalle 3 "N" del nome (parziale) e del cognome girate vero sinistra rispetto al proprio asse, in quelle decorate in oro, le 3 "N" sono impresse correttamente. Marocchino di ottima qualità. Apparentemente ignoto nell'iconografia dei ferri utilizzati da questo legatore, il motivo accantonato di genere orientaleggiante

5. Di gusto cinquecentesco le contrograffe. Nell'ultimo foglio del volume, spicca il curioso scongiuro contro il furto del volume: "Qui rapit hunc possit sibi frangere collum, et fracto collo tartara nigra petit"

6.

1

CODICI E INCUNABOLI 1989, n. 55, pp. 155-157.

2

Cfr. la segnatura

AB 110.

3

Segnatura Sala 1 D 8 8, dettaglio

Per la prima firma, cfr.

GUMUCHIAN LIBRAIRE 1929, tav. LXIII, n. 153, p. 76, Lupis, Antonio,

Il Conte Francesco Martinengo nelle guerre della Provenza, et altre attioni Militari, Bergamo, Figlivoli di Marc'Antonio Rossi. 1668; volume pure riprodottto in

COLOMBO 1952, tavola XXII.

4

Segnatura Consorzio dei Carcerati,

Maestro I° F 1679-1688, dettaglio

5

Segnatura Sala 1 D 8 8, dettaglio

6

Scritte a mano, compaiono all'interno delle legature, sulle carte di guardia o sui contropiatti, specie nei secoli XVI e XVII. Di solito si tratta di date, nomi, talvolta brevi frasi che attestano il possesso del libro: "Hic liber est meus", oppure, in contrapposizione alla nota divisa rinascimentale "mihi et amicorum", ne affermano la proprietà assoluta: "c'est à moi (seul)", "nemini".

Nei tempi antichi i libri erano rari e costosi; per questo più frequentemente di oggi passavano di mano in mano. I libri presi in prestito, tuttavia, volutamente o per dimenticanza, spesso non venivano restituiti; oppure, dato il loro valore commerciale, potevano essere sottratti per lucro ai librai o alle biblioteche. Per queste ragioni alcuni possessori di libri cercarono di esorcizzare il rischio di una perdita per furto o per dimenticanza con scritti e avvertimenti, posti di solito sui fogli di guardia e sui contropiatti. Si tratta di motti, aforismi, esortazioni, avvertimenti sotto forma di brevi frasi, di sequenze di versi a rima baciata o alterna, scritti a mano, con testo in latino per la maggior parte, o in due lingue (ad esempio latino - francese e latino - inglese), oppure in lingua volgare. Si trovano su libri di pregio e spesso anche su libri scolastici di uso corrente. Il testo è di solito un esplicito richiamo ai castighi terreni o alle punizioni divine più o meno terribili che

attendono il reo, a seconda del temperamento del possessore, dell'amore che porta al libro o al suo valore commerciale. Gli avvertimenti sono rivolti a chi intenzionalmente sottrae libri, a chi, avendoli avuti in prestito, dimentica di restituirli, a chi avendoli per caso trovati non intenda restituirli. I più pittoreschi confidano nel potere intimidatorio delle punizioni: le pene dell'inferno, l'impiccagione, la morte cruenta o la prigione. Il diavolo attende il reo alla fine di questa sequenza a rime baciate: "Hic liber est meus / testis est Deus / qui enim rapiat / diabolus capiat". Di seguito, l'impiccagione attende il "fur malignus" di lesta mano: "Quisquis hunc furtim rapiat / libellum manibus nucis / fune sit ligatus, pendat celsa / trabe fur malignus munera dignus". Su un Esopo del Froeben del 1554, l'impiccagione è prevista con questa formula: "Fur, cave ne nostrum rapias / libellum ni(si) dare vis / lignis colla tenenda tribus".

Ancora nel Novecento nelle scuole di provincia di Francia, scriveva A. Scarlatti nel suo

Et ab hic et ab hoc del 1932, sul foglio di guardia era facile trovare, tracciata da mano infantile, la figura di un Pierrot impiccato, con iscrizione bilingue a rime alterne: "Aspice Pierrot pendu / quod hunc librum / n'a pas rendu. / Si hunc librum / reddidisset / Pierrot pendu / non fuisset".

A proposito di punizione, gli inglesi non sono da meno. A pagina 481 del

Giornale degli eruditi e dei curiosi del 1883, si cita il possessore di un libro che in una iscrizione bilingue enumera la serie di terribili castighi che intende infliggere al reo di furto e a chi, in caso di smarrimento, non intendesse restituirlo: lo ammazzerò, lo schiaccerò, lo infilzerò, lo polverizzerò… "Si quisque furetur / this little libellum / per Phoebum, per Jovem / I'll kill him, I'll fell him / in ventrem illius / I'll stick my scalpellum / and teach him to steal / my little libellum. / Hic liber est meus / And that I will show / si aliquis capit / I'll give him a blow."

Intenzioni analogamente punitive compaiono su un libro tedesco del 1567: "Qui rapit hunc librum / rapiant sua viscera corvi / Vermibus absorptus pulvis / eritque cinis".

In un antico libro di Salmi dell'antica Abbazia svizzera di S. Gallo un'iscrizione ammonisce che nessuno osi mai portarsi via quel libro, altrimenti avrà a che fare con il "gallo", cioè l'autorità costituita della città di S. Gallo. Lasciandolo ove si trova, a uso di tutti, vi rimarrà in perpetuo, e se qualcuno lo rubasse troverebbe degna ricompensa invecchiando in prigione ("in arce poli(t)"): "Auferat hunc librum / nemo hinc omne per aevum, / cum gallo partem quisquis / habere velit. / Istic perdurans liber / hic persistat in aevum / Praemia patranti (autore) sint / ut in arce poli(t)".

Quest'ultima iscrizione è tratta dall'opera di A. Merton sulle

Ornamentazioni calligrafiche dei libri antichi, pubblicata a Lipsia nel 1912. L'autore la cataloga come "imprecationis iuris", avvertimenti a tutela della proprietà del libro, composte per frenare, specie tra gli studenti, il furto dei libri.

Altri avvertimenti sono rivolti direttamente al ladro, predicendogli mali futuri: "Fur, mors peccatorum pessima". "Fur, nemo malus felix". "Res parta furto / durabit tempore curto". "Fur, nullum malum impunitum". "Si quisque hoc libellum / Furetur, mala morte morietur". "Qui me furatur, mala morte moriatur". Oppure formulano generiche esortazioni di ordine morale: "A chi mal opra, mal avviene poi". "Lucro iniquo di sciagura è fabbro". "Fur, Deus videt", "Si tenté du démon tu dérobe ce livre, / apprends que tout fripon / est indigne de vivre".

Quest'altra è un cortese ma fermo richiamo al dovere di restituire i libri avuti in prestito: "Il Sig. … presta ma non dona". Altri dichiara con spavalda sicurezza: "Se questo libro volete rubare / la spada al fianco dovete portare". Implacabilmente accusatoria è infine quest'ultima, su un libro di diritto del XVI secolo: "Queste libro è stato robbato a ..."

Furto è considerata la non restituzione di libri trovati: renderli al proprietario è un obbligo. "Dieu le commande", afferma un'antica iscrizione francese a rime alterne, riportata nella

Revue des traditions populaires del novembre 1892: "Si ce Vergile était perdu / comme il pourrait bien estre / Je vous prie qu'il soit rendu / à…son maitre. / Qui me trouvera, qu'il me rende / Au susnommé, car je suis sien. / Raison le veut, Dieu le commande / Au bien d'autrui nous n'avons rien".

Sempre a proposito di libri trovati, questa goliardica iscrizione bilingue a rime alterne, frequente su libri appartenenti a studenti di retorica e umanistica, conta realisticamente più sulla promessa di "un sous marqué ad bibendum à ma santé" oppure di "un petit liard ad ludendum au billard", che su una poco probabile, disinteressata restituzione: "Si hunc librum par aventure / reperias dans ton chemin / redde mihi la couverture / quae facta est de parchemin / tibi dabo un sous marqué / ad emendum un p'tit paté", con le varianti: "ad bibendum à ma santé" e "tibi dabo un petit liard / ad ludendum au billard".

Si può ragionevolmente dubitare che le suddette formule avessero una reale efficacia sulle tentazioni dei bibliofili e dei non bibliofili, anche se le leggi allora erano più severe, e certamente più diffusi il timor di Dio e la paura del diavolo. Addirittura papa Clemente IX, nel 1667, prevedeva la scomunica per gli "asportatori di volumi e manoscritti" dalle biblioteche; provvedimento giustificato dal carattere sacro annesso a ogni proprietà religiosa. D'altronde, già nel XII secolo, in Francia, nell'Abbazia di Sainte Geneviève, era apparsa questa scritta: "Iste liber est Sanctae Genovefae. Quicumque eum furetus fuerit, vel celaverit, vel titulum istum deleverit, anathema sit". Più il libro era prezioso, più l'anatema era grave; in un sontuoso libro reliquario dell'abbazia di S. Marbach in Alsazia, per esempio, l'anatema riempie non meno di mezza pagina. Il ladro è condannato successivamente a tutti i supplizi dell'inferno, immerso in un lago di pece ardente e di zolfo, e destinato a subire

la sorte di Giuda traditore. L'ineluttabilità di queste punizioni è sottolineata, alla fine, da una triplice, perentoria invocazione: "fiat-fiat-fiat".

In altri casi, tuttavia, l'anatema è meno solenne, come si legge su un libro del XIV secolo dell'intendente del monastero francese di Sainte Geneviève, che si limita, in versi franco-latini a rima alterna, a comminare la forca ("gibet"): "Au gibet sera sa maison / Sine sui parentibus / Car ce sera bien raison / Exemplum datum omnibus".

Si ha tuttavia l'impressione che queste frasi, specie quelle con il richiamo a Dio, al diavolo, alla morte, come "Testis est Deus", "Deus videt / diabolus capiat", "Mors peccatorum pessima", abbiano più il significato di formule apotropaiche che di convinte minacce di punizione. Ai colpevoli non sarebbe stato difficile, d'altra parte, eludere anche allora le leggi degli uomini e ottenere il perdono del Padreterno. Tanto più che a quel tempo, come afferma il Volpi, "correva appresso a certi Letterati, un'eresia che fosse anzi merito che peccato rubare Libri a un tal genere di persone", e cioè agli antiquari librai.

In effetti, nella vasta letteratura aneddotica sull'argomento, questo tipo di furto è visto quasi sempre con occhio benevolo. Sarà dunque necessario parlare di semplice sottrazione se operata per amore del libro e non per lucro? E utilizzare per il cupido bibliomane al posto del realistico ma infamante "fur", il plautino, eufemistico "Nomen trium litterarum"? Non sarà certo d'accordo il derubato, colpito nel cuore e nella borsa; e probabilmente nemmeno il bibliofilo, che sorriderà della pittoresca ingenuità di questi avvertimenti.