Achilles Tatius,

Amorosi ragionamenti, dialogo nel quale si racconta un compassionevole amore di due amanti, tr. Lodovico Dolce, Venezia, Gabriel Giolito, 1546, 158x102x15 mm

segnatura

Cinq. 1 1249

LE CINQUECENTINE 1973, p. 1.

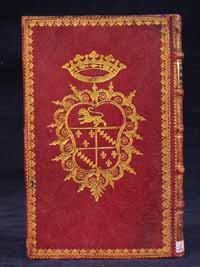

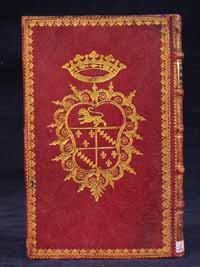

Legatura del secolo XVIII, verosimilmente eseguita a Roma, alle armi del Doge Marco Foscarini

Legatura del secolo XVIII, verosimilmente eseguita a Roma, alle armi del Doge Marco Foscarini

Marocchino rosso su cartone decorato in oro. Cornice con palmette a ripetizione. Al centro dei piatti, lo stemma del doge Marco Foscarini. Dorso a cinque nervi rilevati. Nel secondo compartimento, un tassello in cuoio nero recita "DOLC/AMOR/RAGLIO"; in quelli rimanenti, una ghianda centrale con volute accantonate. Capitelli nocciola e bianchi. Taglio dorato. Carte di guardia marmorizzate pettinate policrome e bianche. Labbri decorati con motivi fogliati stilizzati. Rimbocchi rifilati con discreta cura; quelli laterali sono posti sopra quelli di testa e di piede.

Verosimile legatura romana settecentesca come testimonia il genere di cornice

1, alle armi del doge Marco Foscarini

2 (1696-1763), statista, bibliofilo ed autore di numerose opere. Diverse sue legature sono conservate sia alla Biblioteca Marciana di Venezia

3 che alla Casanatense di Roma

4. Il doge fu ambasciatore in Roma tra il 1736 ed il 1740, circostanza che spiega la presenza di legature romane nella sua biblioteca. Diversi analoghi esemplari sono stati reperiti durante un recente censimento presso la Biblioteca Trivulziana di Milano

5; un solo esemplare è invece presente nella meneghina Biblioteca centrale Sormani

6. In voga sin dal secolo XVI

7, le ghiande

8 del dorso. Conforme al periodo, la presenza di carte di guardia marmorizzate policrome, anche

sui contropiatti

9.

1

Segnatura Cinq. 1 1249, dettaglio

2

Segnatura Cinq. 1 1249, dettaglio

Cfr.

KAISER ANTIQUARIAT 1993, n. 25. L'esemplare illustrato, considerato veneziano (?) nel catalogo, è analogo a quello qui proposto. Secondo l'antiquario, si tratterebbe di una coperta dalla diffusione estremamente limitata, considerazione questa che non trova riscontro per i numerosi esemplari reperiti presso la Biblioteca Trivulziana di Milano.

3

Segnatura Aldine 804.

4

BIBLIOTECA CASANATENSE 1995, I, n. 1155; II, fig. 460.

5

Segnature Triv. B 379, Triv. F 104, Triv. G 344, Triv. H 660, Triv. H 1190- Triv. H 1197, Triv. L 512, Triv. M 1027, Triv. M 1028 , Triv. M 1029.

6

Amore innamorato et impazzato, Venezia, appresso Gio. Battista Combi, Venezia, 1618, segnatura 196x147x31 mm, segnatura J VET 183.

7

Cfr. la segnatura

A 30.

8

Segnatura Cinq. 1 1249, dettaglio

9

Segnatura Cinq. 1 1249, dettaglio

Già nel VI secolo sono attestate in Cina carte decorate eseguite con colori in sospensione su acqua; il più antico frammento del genere giunto sino a noi è però giapponese: conservato a Kyoto, risale al 1118. Il procedimento tecnico, chiamato in giapponese "suminagashi" ("inchiostro su acqua corrente"), è tanto semplice ed efficace da essere rimasto pressoché invariato sino ad oggi. Versando goccia a goccia inchiostro calligrafico (con peso specifico inferiore a quello dell'acqua) in una bacinella d'acqua, si ottengono tenui cerchi concentrici di colore che, al più lieve incresparsi della superficie dell'acqua, disegnano irregolari e seducenti venature. Basta allora appoggiare il foglio di carta sull'acqua perché il colore aderisca al disegno. Questa tecnica si basa sul principio fisico per cui l'incompatibilità fra due sostanze consente loro di restare separate e galleggiare senza mischiarsi. Attraverso l'India e la Persia queste carte giunsero in Turchia, dove la tecnica di lavorazione si evolse,

poiché gli artigiani turchi resero gelatinoso il liquido di supporto, migliorando il risultato. Con l'aggiunta di gomma adragante, ottenuta da piante della specie degli astragali, l'acqua assume infatti una consistenza gelatinosa che offre maggiore stabilità al colore, sul quale si può intervenire con pettini o bacchette, ottenendo disegni estremamente vari.

Ed è proprio con il nome di "carte turche" (così figurano nei cataloghi di vendita dei Remondini per l'anno 1762, e così le chiama Francesco Bacone nel

Sylva sylvarum pubblicato a Londra nel 1627) che le carte marmorizzate conquistarono dal Seicento il favore dell'Europa, dove vennero usate inizialmente per farne fogli sui quali scrivere - come in tutto l'Oriente - e poi per la legatura.

Curiosamente, questa tecnica orientale fu conosciuta prima in Francia che a Venezia, che pur vantava intensi rapporti commerciali con la Turchia: in effetti, sembra probabile che a Venezia si conoscesse il manufatto e non le tecniche per produrlo. Benché i primi a produrre in Europa carte marmorizzate siano stati i tedeschi e gli olandesi, fu la Francia che si arrogò la paternità della "marbrure", tanto che nei cataloghi della fine Ottocento, queste vengono indicate come "carte francesi". A Macé-Ruette, legatore di Luigi XIII attivo dal 1603 al 1637, il primo ad usarle come fogli di guardia, venne attribuita l'invenzione delle carte marmorizzate a pettine e della marmorizzazione dei tagli dei libri.

Queste carte venivano prodotte mescolando con acqua e leganti di vario tipo, dei pigmenti finissimamente macinati. I colori più usati erano rosso, blu, ocra, verde e nero, ricavati rispettivamente da legno del Brasile, indaco, orpimento, blu e giallo mischiati insieme, nerofumo. Il fiele di bue, che allo stato puro è trasparente, era utilizzato per far spandere i colori. I disegni ottenuti prendevano nomi fantasiosi e diversi, da paese a paese. Le due categorie più diffuse di decorazione marmorizzata sono:

- marmorizzato semplice (o "caillouté"), con macchie irregolari globose, da cui derivano tutti i vari tipi che prendono il nome di venati, granito, agata, pietra, onda, occhio di tigre e altre varie fantasie;

- marmorizzato pettinato, la cui caratteristica consiste nel "tirare" con un bastoncino i colori gettati a spruzzo sulla gelatina e lavorarli con pettini, generalmente di metallo e di diverse misure, che passati in vario modo consentono di ottenere motivi pettinati dritti, ondulati, a conchiglia, a coda di pavone, a foglia di quercia e così via.