- Giacomo Quarenghi e la musica

- La musica a Roma ai tempi di Giacomo Quarenghi

- La musica in Russia ai tempi di Giacomo Quarenghi

- Giacomo Quarenghi. Nota biografica

Giacomo Quarenghi e la musica

Per molti intellettuali vissuti fra la seconda metà del Settecento e i primi anni dell'Ottocento la musica europea, ma in particolar modo quella italiana, costituì un ineludibile orizzonte culturale di riferimento. Moltissimi i letterati, i viaggiatori, gli architetti, gli scienziati, gli artisti in genere che hanno lasciato, sulla vita musicale dell'epoca, significative testimonianze nei loro diari, nelle lettere, negli scritti scientifici, nelle pubblicazioni. Per restare in ambito bergamasco pensiamo all'abate Pierantonio Serassi, letterato di solida formazione che si trasferì a Roma nel 1754 per rimanervi fino alla morte (1791) dimostrando sempre, nelle sue lettere familiari, un grande interesse per la musica coltivato con competenza, essendo egli stesso esecutore dilettante. Notevoli le sue testimonianze sulla vita musicale romana proprio nel periodo in cui Giacomo Quarenghi si trovava nella città capitolina come studente, e poi come giovane ed appassionato architetto e cultore di arti e antichità.

Nella vita di Quarenghi la musica non costituì solo una «passione fuori dell'ordinario», come egli stesso scrisse nel 1794 da San Pietroburgo in una lettera all'amico bergamasco Giuseppe Beltramelli, da coltivare nel tempo libero; essa intersecò in varie forme la sua attività di architetto.

Nel periodo di formazione ad esempio accostò attraverso l'alunnato presso l'architetto francese Antoine Derizet la teoria delle proporzioni armoniche in architettura, dottrina di matrice classica riportata in auge dalla cultura rinascimentale e rivisitata da una corrente del pensiero settecentesco, presto però rigettata dal bergamasco (in sintonia con le posizioni più tardi espresse dal bergamasco Alessandro Barca, matematico ed erudito docente all'Ateneo patavino).

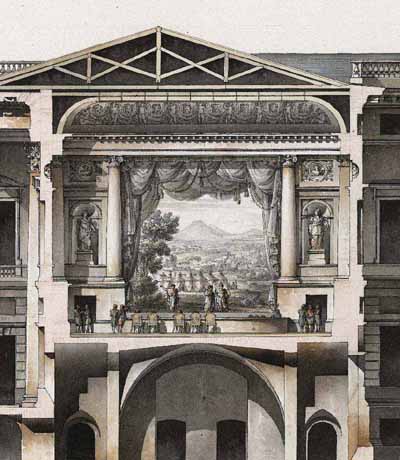

Pensiamo poi al suo coinvolgimento nella progettazione e realizzazione di numerosissimi teatri, di spazi votati alle esecuzioni musicali come la Sala da Musica per il Senatore di Roma Abbondio Rezzonico in Campidoglio o il Padiglione per Musica che realizzò per Caterina II nella tenuta di Carskoe Selo presso Pietroburgo, o ancora il Teatro dell'Ermitage di San Pietroburgo per la stessa zarina.

Da non trascurare inoltre è la significativa produzione di disegni variamente riferibili all'ideazione di scenografie o fondali teatrali.

Dotato di una buona formazione musicale che lo rendeva capace di comporre in contrappunto a quattro voci, ovvero con quattro linee melodiche sovrapposte come si legge in una missiva del 1785, Quarenghi mostra, nelle proprie lettere, grande competenza e conoscenza dell'attività musicale di molti fra i più grandi compositori italiani dell'epoca (che in gran parte conobbe anche personalmente nei loro soggiorni in Russia) fra cui Jommelli, Cimarosa, Paisiello, Zingarelli, Sacchini, Anfossi e Giovanni Simone Mayr, bavarese di nascita, ma italiano d'adozione, presente a Bergamo per quasi tutta la prima metà del XIX secolo, che ebbe modo di incontrare direttamente, proprio nella nostra città, negli anni 1810-1811.

È soprattutto grazie alla biblioteca di Mayr, pervenuta a questa Civica Biblioteca per volontà dei discendenti, ricca di musiche manoscritte e a stampa dell'epoca dei musicisti summenzionati, che è stata possibile la realizzazione di questa esposizione nella quale si presentano, fra l'altro, esemplari di edizioni di ambito musicale che Giacomo Quarenghi possedeva nella propria biblioteca personale.

G. Quarenghi, Palazzo per il principe A.A. Bezborodko a Mosca, sezione (particolare),

Bergamo, Civica Biblioteca A. Mai

Bergamo, Civica Biblioteca A. Mai

La musica a Roma ai tempi di Giacomo Quarenghi

Tra forti mutamenti culturali (come l'Illuminismo) e politici (rivoluzioni americana e francese) che formarono le premesse etiche e filosofiche dell'età moderna, il Settecento rappresentò per Roma una stagione straordinaria: capitale pontificia, centro internazionale di cultura, luogo di celebrazioni e occasioni mondane estese a tutti gli strati sociali, la città eterna visse un'epoca di eccezionale fermento intellettuale.

In Europa un nuovo spirito critico investì ogni ramo del sapere e, fra tradizione e progresso, tra ragione e sentimento, anche la musica fu chiamata in causa: la crescita della borghesia, lo smantellamento dell'egemonia culturale rappresentata dalla corte di Versailles e l'incremento della vita urbana determinarono un ampliamento del pubblico che ‘consumava' la musica in salotti, circoli privati e associazioni concertistiche, che rappresentarono la novità dell'epoca.

La musica strumentale romana risentiva ancora dei forti influssi della floridissima scuola violinistica corelliana, alla quale ben si affiancherà quella tedesca di Bach e di Händel, il quale soggiornò significativamente a Roma all'inizio del secolo. Anche la musica sacra prosperava nel solco della tradizione che aveva le sue radici in Palestrina e nei fasti secenteschi di Gregorio Allegri e Orazio Benevoli e che trovò nuovo e originale alimento nella produzione di compositori come Niccolò Jommelli.

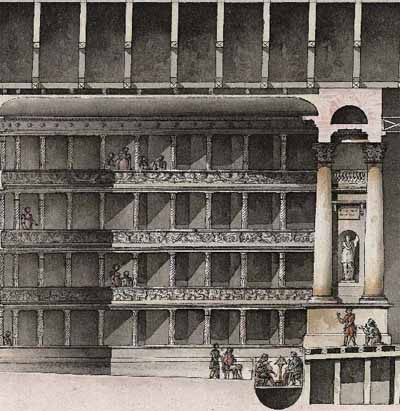

Nuovo slancio assunse, nel corso del Settecento, il teatro pubblico che diventò strumento essenziale di divertimento e comunicazione, con la ripresa di un'attività poliedrica che andava dalle commedie alle favole pastorali, dagli oratori ai drammi: il Teatro alla Pace, l'Alibert, il Capranica, e l'Argentina (dal 1732) erano gli spazi canonici utilizzati dal dramma per musica. All'Argentina, dal 1755, si aggiunse il teatro Valle, con cui si alternava per gli spettacoli d'opera proponendo, nel corso del secolo, molte prime assolute di Jommelli, Gluck, Piccinni, Cimarosa e Paisiello.

La ricca tradizione romana legata alle feste, organizzate soprattutto durante il carnevale, ai balli pubblici e ai palii all'aperto, a un certo punto si affievolì a causa della proibizione degli stessi da parte di Clemente XIII Rezzonico (1758-1769), senza però scomparire dato che, alcuni anni dopo, preziosi rendiconti in merito vennero forniti dalle parole di de Montaigne, Stendhal, Berlioz e Goethe.

Da segnalare anche l'importante testimonianza del grande viaggiatore, storico e appassionato di musica inglese Charles Burney che, giunto a Roma nel 1770, descrisse nei suoi diari la vivace e poliedrica attività musicale della ‘città eterna'.

G.P. Pannini, Festa al Teatro Argentina di Roma per le nozze del Delfino di Francia (particolare),

Parigi, Museo del Louvre

Parigi, Museo del Louvre

La musica in Russia ai tempi di Giacomo Quarenghi

Dal punto di vista dello sviluppo culturale il Settecento si può considerare come uno dei secoli decisivi dell'intera storia russa. Grazie alla lungimiranza degli imperatori Pietro I, Elisabetta e Caterina II, nel corso del XVIII secolo la Russia aprì un sistema politico antiquato, rimasto feudale e retrivo, a istanze illuminate e culturalmente progredite, dotandosi di università, di un'Accademia delle Scienze e di una di Belle Arti, di teatri e di sale da concerto e rendendo così la corte di Pietroburgo, anche nello specifico campo musicale, meta ambita dai più famosi compositori e interpreti di fama europea.

Il melodramma fu introdotto in Russia dopo il 1730, da quando le città di Mosca e di Pietroburgo iniziarono a ospitare sempre più regolarmente compagnie operistiche italiane che vi rappresentavano intermezzi e opere buffe. La prima opera rappresentata in assoluto in Russia fu Calandro, una "commedia per musica" scritta da Giovanni Alberto Ristori (1692-1753), data a Mosca la sera del 30 novembre 1731; a Pietroburgo venne rappresentato nel 1736 il primo melodramma serio, La forza dell'amore e dell'odio, opera di Francesco Araja (1709-1770), che inaugurò una lunga serie di stagioni operistiche tutte cantate in lingua italiana. Araja è anche noto per aver musicato nel 1755 il primo libretto d'opera espressamente scritto da Sumarokov in lingua russa, Tsefal i Prokris ("Cefalo e i Procri"), lavoro che rappresenta un lampante tentativo di contaminazione culturale: infatti il testo russo convive con ambientazione, argomento e stile musicale schiettamente occidentali.

Negli anni successivi la Russia ospitò una folta schiera di compositori stranieri – soprattutto italiani – tra i quali si distinguono Galuppi, Traetta, Cimarosa, Sarti, Manfredini e Paisiello: i loro melodrammi, dapprima inscenati a corte, passavano successivamente nei teatri pubblici tradotti in lingua russa, contribuendo così a far conoscere i princìpi fondamentali della composizione operistica ai musicisti russi. Costoro, in gran parte provenienti da famiglie di ex servi della gleba, sul finire del XVIII secolo e l'inizio del successivo dovevano divenire i fondatori del melodramma nazionale russo, fin dalle origini intimamente legato alle tradizioni popolari e folkloristiche locali. Fra di loro si possono citare i nomi di Fomin, Matinskij, Berezovskij e Bortnjanskij ma, ironia della sorte, fu invece un compositore uscito da una famiglia della piccola nobiltà terriera a diventare il campione e il vero fondatore dell'opera nazionale russa, Mikhail Ivanovic Glinka (1804-1857), la cui musica può essere considerata una felice ed elegante fusione di grand-opéra francese, bel canto italiano, contrappunto tedesco e canto popolare russo. Infatti, nonostante l'egemonia italiana, non si deve trascurare l'influenza che ebbe la musica francese, dovuta alle rappresentazioni nella seconda metà del Settecento di molte opéra-comiques e vaudevilles, seguite nei primi decenni dell'Ottocento dai grandopéra, oltre all'afflusso di compositori e pianisti virtuosi stranieri tra cui figurano Hummel, Liszt, Schumann, Henselt e, soprattutto, John Field sul fronte della musica strumentale.

Alla luce di tutte queste premesse si può arguire che Giacomo Quarenghi, grande appassionato e anche cultore di musica, quando giunse a Pietroburgo si trovò immerso in un ambiente musicale di impronta occidentale, tale da farlo ancora sentire in patria. Non si deve però dimenticare la grande tradizione della musica popolare – sia vocale, sia da ballo – e della musica sacra russa, che normalmente era eseguita lungo le strade e nelle chiese di tutte le città piccole e grandi della Russia, generi che sicuramente Quarenghi ebbe modo di ascoltare e che tanta influenza esercitarono nell'evoluzione della musica operistica e sinfonica di tutti i compositori russi nel corso dell'intero Ottocento, e oltre.

G. Quarenghi, Piccolo Teatro per Pietroburgo, sezione (particolare),

Bergamo, Civica Biblioteca A. Mai

Bergamo, Civica Biblioteca A. Mai

Giacomo Quarenghi. Nota biografica

Giacomo Quarenghi (Capiatone di Rota Imagna 1744 - San Pietroburgo 1817), architetto e disegnatore, fu una figura tra le maggiori del panorama neoclassico europeo.

La sua formazione avvenne nel fervido clima cosmopolita della Roma del secondo Settecento, crocevia di artisti di ogni nazione in cui andavano maturando le nuove istanze estetiche che marcarono l'orizzonte artistico dell'intera Europa.

Lo studio diretto dei grandi monumenti antichi e moderni si accompagnò per Quarenghi all'assidua frequentazione del milieu artistico locale e internazionale. Pochi i suoi lavori in Italia in questo periodo: il principale fu il rifacimento della chiesa nel monastero benedettino di Santa Scolastica a Subiaco, ma è anche da ricordare la realizzazione di una Sala per Musica in Campidoglio su commissione di Abbondio Rezzonico, nipote di papa Clemente XIII. Più numerosi invece i progetti per committenti stranieri, in particolare inglesi, tra i quali Lord Arundel: per la corona svedese progettò il sarcofago per Adolfo Federico II.

Chiamato nel 1779 in Russia da Caterina II come architetto di corte, vi rimase sino alla morte: un quarantennio di attività straordinariamente intensa in cui ebbe occasione di affermarsi come uno dei massimi protagonisti del rinnovamento neoclassico di quella capitale e dell'intera cultura architettonica del paese.

Nessun altro architetto di quell'epoca fu così prolifico: lavorò per gli imperatori, per i personaggi più in vista della corte russa, per nobili, ricchi mercanti, ambasciatori stranieri, enti statali: si può dire che non vi fu ambito progettuale con il quale non ebbe occasione di cimentarsi.

Nei decenni trascorsi in Russia non mancò, pur sommerso dall'attività di progettista, di coltivare il proprio estro artistico realizzando centinaia di fogli con vedute e capricci di paesaggio caratterizzati dal personalissimo segno grafico, Di ambedue queste facce del genio quarenghiano è testimonianza la raccolta di suoi disegni conservata nella Civica Biblioteca A. Mai, la più ricca esistente al mondo.

Accanto alla rigorosa preparazione in ambito professionale ed artistico, la cultura di Quarenghi si mostra assai ricca e aperta ad assai svariati interessi, che spaziano dalla letteratura alla conoscenza antiquaria, alla storia alla musica, chiaramente testimoniati dal catalogo della sua biblioteca.

A. Vighi, Ritratto di Giacomo Quarenghi, incisione

top

top