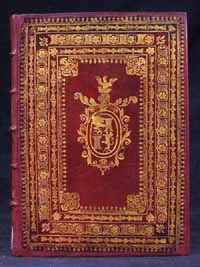

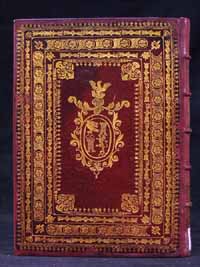

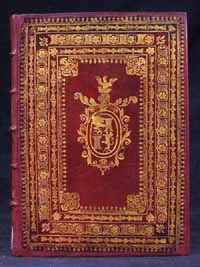

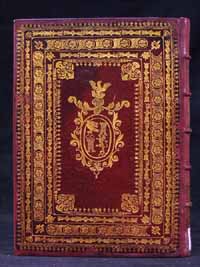

Legature storiche nella biblioteca "A. Mai" - MM 137

MM 137

Trattato di rettorica

ms. cartaceo sec. XVII (1614), cc. 2 nn.+69, 226x156x20 mm

segnatura

MM 137 (già Sigma 1 30)

Riutilizzo di una legatura del secolo XVII, verosimilmente eseguita nell'Italia centrale (Roma?), del genere "alle armi"

Riutilizzo di una legatura del secolo XVII, verosimilmente eseguita nell'Italia centrale (Roma?), del genere "alle armi"

Legatura su cui sono stati incollati i piatti di una coperta seicentesca italiana in marocchino rosso decorato in oro. Serie di cornici concentriche decorate con: 1) archetti; 2) coppie di corolle addossate; 3) rosette a sei lobi entro un cerchio, ripetute nel terzo, quinto e sesto compartimento del dorso; 4) coppie di corolle addossate. Al centro dei piatti, uno stemma (90x60 mm) entro volute: nello scudo sormontato da un elmo cimato e da una fenice, due torri sfalsate, un leone rampante ed un uccello su un trimonzio. Dorso a cinque nervi rilevati. Capitelli bianchi. Taglio dorato e cesellato, raffigura motivi ondivaghi. Carte di guardia bianche e rifatte.

Legatura seicentesca di primaria bottega, come suggeriscono l'elevata qualità del cuoio e della doratura.

Di reminiscenza gotica tedesca, gli archetti

1 nella cornice esterna. Se le perle degradanti

2, la testina classica

3 accantonata, la corolla stilizzata

4 e la coppia di volute contrapposte

5 rivelano un gusto romano; di fattura inedita, la cornice a rosette entro un cerchio

6 e le coppie di corolle addossate

7. La figura della fenice

8 rinascente dalle ceneri e che becca verso il sole, è un simbolo frequentemente usato nel Rinascimento, sebbene in legatoria sia soprattutto l'emblema della tipografia dei Giolito. Compare in un medaglione, al centro della coperta, su legature personali eseguite per Gabriele Giolito e su legature prodotte dal veneziano "emblematic binder"

9 attivo tra il 1530

e il 1552 circa: delle differenti fenici attribuite al libraio Gabriele Giolito

10, solo quelle munite delle iniziali "G.G." sono tuttavia da ritenersi la sua vera marca

11. Parimente è da attribuire a Sebastiano Grifo e ai suoi successori solo la marca con l'avvoltoio, simbolo di diligenza, che tiene tra gli artigli un cubo (simbolo di costanza) cui è attaccato un globo alato (allegoria della fortuna); un avvoltoio senza cubo né globo è un emblema molto diffuso, estraneo all'officina lionese.

1

Segnatura MM 137, dettaglio

Cfr.

SCHUNKE 1979, pp. 79-80, Bogenfries.

2

Segnatura MM 137, dettaglio

Cfr.

VIANINI TOLOMEI 1991, tav. II, sesta serie di ferri, n. 1-3.

3

Segnatura MM 137, dettaglio

Cfr.

VIANINI TOLOMEI 1991, tavola X, seconda serie di ferri, n. 2-5.

4

Segnatura MM 137, dettaglio

Cfr.

VIANINI TOLOMEI 1991, tavola I, prima serie di ferri, n. 10. Fregio in uso su legature francesi eseguite nella seconda metà del secolo XVI (

BIBLIOTHÈQUE DE MME TH. BELIN 1936, tav. XXII, n. 58, pp. 51-52, Espence, Claude d',

De Coelorum animatione ex theologis et philosophis collectanea, cum resolutione catholica, Parisiis, Mich. Sonnius, 1571, in-8°.

5

Segnatura MM 137, dettaglio

Cfr.

HOBSON A. 1975, tav. I, II (a), III, IV(a).

6

Segnatura MM 137, dettaglio

7

Segnatura MM 137, dettaglio

8

Segnatura MM 137, dettaglio

9

HOBSON A. 1999, fig. 86, pp. 119-121, 123-125, 138.

10

BRESLAUER 102, p. 87.

11

COLIN 1994, p. 100. La marca tipografica dell'editore impressa sulla coperta compare per la prima volta a Parigi intorno al 1523 nella bottega di Conrad Resch. Ma se a quest'ultimo spetta il primato in senso cronologico, è sicuramente a Geoffroy Tory che va riconosciuto il primato estetico e della perfezione tecnica. La fama di questo artista non deve far dimenticare che egli era anche mercante e che il superbo disegno del vaso infranto (¤Pot cassé) che orna le sue edizioni e le sue legature è in definitiva una marca commerciale. Infatti, mentre le placche di Resch e di Tory coprono quasi interamente i piatti, dopo di loro le marche degli editori sono semplici fregi posti al centro della coperta. L'impressione è in oro, meno comunemente a secco.

Le marche tipografiche sulle coperte, pur essendo oggi poco comuni, non sembrano in realtà un fatto eccezionale. Nel 1887, Léon Gruel conosceva una sola legatura con la marca di Ch. Plantin: oggi se ne conoscono 11. Nel 1981 erano noti 8 esemplari con la marca di l'Angelier, passati oggi a 21, mentre nel 1994 G. Colin enumerava ben 135 libri con 22 marche, in oro, di differenti editori. Tra questi, per l'Italia, sono compresi lo stampatore e libraio veneziano Gabriele Giolito de Ferrari (1538-1578) e la famiglia dei Giunti, stampatori e editori a Venezia, Firenze, Lione, Bourges, Salamanca e Madrid (XV-XVII secolo). Questa relativa rarità, dipende dal fatto che le marche tipografiche ornavano solo gli esemplari che i clienti potevano esaminare in bottega, in un'epoca in cui i fascicoli si vendevano sciolti. Sembra che i nomi che si trovano sulle legature più antiche, specie quelli impressi a secco mediante placca, non indichino il nome dei legatori ma quello dei librai. Va anche tenuto presente che

molte immagini o figure venivano comunemente impiegate come emblemi, e che soltanto alcuni particolari aggiunti consentono di collegarle espressamente a determinati stampatori. Non bisogna ad esempio commettere l'errore di considerare legature aldine quelle in cui figura un'ancora sulla quale si arrotola un delfino, perché queste sono spesso viennesi, eseguite in genere nel XIX secolo, e non veneziane.