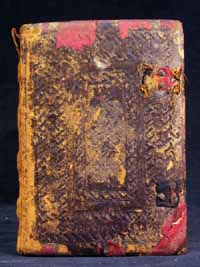

Legature storiche nella biblioteca "A. Mai" - MA 126

MA 126

Breviarium secundum consuetudinem romanae Curiae

latino, ms. membranaceo sec. XV (1470), Toscana, cc. 442, 171x117x70 mm

segnatura

MA 126 (gia Delta 3 53)

Provenienza: Philippus Cremonensis; Giovanni de Barilis.

Legatura della fine del secolo XV, eseguita nell'Italia centrale (?)

Legatura della fine del secolo XV, eseguita nell'Italia centrale (?)

Tessuto a motivi floreali e marocchino (piatto anteriore) caratterizzato quest'ultimo, dalla perdita di sostanza (piatto anteriore) su assi, decorato a secco. Piatto anteriore ricoperto da tessuto su cui è stato applicato un lembo di marocchino decorato a secco. Cinque filetti concentrici. Cornice esterna ed interna ornate a barrette diritte e ricurve. Nello specchio, una serie di tre nodi di genere moresco, disposti verticalmente. Piatto posteriore rivestito da tessuto a motivi floreali. Tracce di due bindelle in tessuto nero. Dorso a quattro nervi rilevati, tagliati a metà, in pelle allumata, alloggiati entro un incavo rettangolare lungo il margine interno dei supporti. Compartimenti provvisti di un seminato di losanghe. Capitelli verdi e bianchi, a squama di pesce. Taglio grezzo. Rimbocchi del cuoio sui contropiatti, rifilati; sovrapposti e giustapposti negli angoli. Carte di guardia membranacee.

Nella sottoscrizione di f. 450r, appaiono due date: la prima, 1470, si riferisce all'anno in cui Philippus Cremonensis, canonico regolare lateranense, afferma di aver scritto di propria mano il presente Breviario; la seconda, 1473, all'anno in cui lo stesso Philippus Cremonensis, ora vicario del monastero di Sant'Epifanio a Pavia, afferma di aver ceduto il Breviario a Giovanni de Barilis per 15 ducati. Non è dato sapere dove Philippus si trovasse nel 1470; sicuramente non a Pavia, data la consuetudine dei Lateranensi di non sostare per più di due anni nello stesso monastero. Il Breviario presenta un'interessante decorazione miniata particolarmente curata nelle decorazioni dei bordi che riproducono viticci annodati in complessi nodi con candelabre putti ed elementi del mondo animale e vegetale. Si ritrova una tipologia analoga di bordura nella miniatura toscana delle botteghe di ser Ricciardo di Nanni e di Francesco di Antonio del Chierico. Le figurazioni nei tondi inseriti nei bordi e nelle

iniziali attestano la provenienza toscana per le iconografie abbastanza correnti, ma confermano, per l'incertezza di disegno, un'esecuzione di bottega. La data del 1470 indicata dal copista, il canonico lateranense Philippus Cremonensis si adatta in pieno alla moda decorativa in uso nella miniatura toscana che a questa data, aveva oramai quasi completamente abbandonato i "bianchi girari", in favore di candelabre e di motivi derivati dall'antico

1.

Legature rivestite di tessuto

sono rare

3 per la deperibilità del materiale di copertura. In questo esemplare, un lembo di marocchino è stato apparentemente recuperato da un'altra legatura ed applicato sul piatto anteriore.

1

CODICI E INCUNABOLI 1989, n. 187, pp. 387-388;

TESORI MINIATI 1995, n. 94, p. 221.

2

Segnatura MA 126, dettaglio

La stoffa nelle sue varietà (velluto, seta, damasco, tela di cotone) è materiale che ben si presta a ricoprire i libri. In Italia, e particolarmente nel tardo Medioevo, legature in tessuto furono eseguite a Roma, Firenze, Ferrara, Urbino; notizie sull'esistenza di questi antichi manufatti vanno però ricercate in documenti d'archivio, in quanto pochi esemplari sono scampati all'usura del tempo.

Seta e velluto si riscontrano come tessuti di fondo nelle legature a ricamo: queste, già note dal Medioevo, sono state eseguite sino a tutto l'Ottocento. Nel XVIII e XIX secolo furono impiegati quali tessuti di pregio, nelle fodere, il damasco (costituito da filati di seta di diversi colori in cui il disegno, per lo più a fiorami, risalta sul fondo per contrasto di lucentezza), il moerro (tessuto di seta a riflessi marezzati ondulati), il "tabis" (tessuto di seta a onde marezzata), il raso (tessuto di seta di particolare brillantezza) e il "taffettà" (tessuto di seta compatto, liscio e uniforme).

I colori di questi tessuti spaziano in genere dal nocciola allo "champagne", dal rosa antico al rosa pesca, non sempre armonizzati con quelli delle coperte. L'utilizzo dei tessuti richiedeva una grande accuratezza nella loro manipolazione, sia per non macchiarli sia per farli aderire correttamente senza far trasudare l'adesivo. Prima di essere applicati, i tessuti erano stirati a caldo. Potevano anche ricevere decorazioni in oro. Fu alla fine del XVIII secolo che, in seguito a difficoltà di approvvigionamento del cuoio, si iniziò a impiegare l'economica tela nelle mezze legature e nelle legature editoriali. A questo scopo vennero prodotte numerose varietà di tela in diversi colori, lisce o a grana a imitazione dello zigrino, del marocchino o del marocchino a grana lunga. La tela assume nomi differenti in relazione ai tessuti impiegati o ad altre caratteristiche; ad esempio, la cosiddetta tela inglese è di lino a grosse fibre; la percallina, di origine francese, è di cotone,

leggera, lucida, a trama fitta; la tela zigrinata ha grana sottile che imita lo zigrino e si chiama canovaccio; la tela di canapa è grossa e ruvida, la tela detta marocchino, a grana grossa, imita appunto questo tipo di pelle. Seta e cotone nei più vari colori e, meno frequentemente, damasco e velluto sono stati usati anche per confezionare bindelle e segnalibri.

3

La Biblioteca Apostolica Vaticana (Cristoforo Marcello,

In psalmum "Domine ne in furore" expositio, ms. 1522/1523, segnatura Vat. lat. 3643 (

BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA 1977, n. 36, tav. XXXIV), la biblioteca cittadina di Erfurt (

RHEIN 1937, p. 65-91, Tafel 9, Abb.2 su Libro genealogico del barone di Haymb, 1575), la Biblioteca Queriniana di Brescia (testo in greco, segnatura 2

A DD VI 35) e la Biblioteca estense di Modena (

FUMAGALLI 1913, n. 186, p. 44, n. 360, p. 80, n. 362, p. 80) possiedono un esempio di questo genere.