Diploma di laurea rilasciata dall'Università di Padova

245x178x5 mm, ms., membranaceo sec. XVIII (1758), cc. nn.

segnatura

A 26 (già Alpha 1 7)

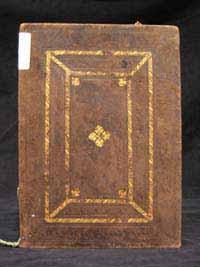

Legatura del secolo XVIII, verosimilmente eseguita a Padova, su diploma di laurea

Legatura del secolo XVIII, verosimilmente eseguita a Padova, su diploma di laurea

Cuoio marrone dal fiore parzialmente scomparso, decorato a secco ed in oro. Cinque coppie di filetti concentrici a secco, collegati agli angoli. Due cornici dorate a fascio di filetti, interrotti da motivi ondivaghi. Cartiglio centrale costituito da quattro corolle stilizzate addossate, ripetute singolarmente negli angoli. Dorso liscio. Al piede, una cordicella intrecciata in tessuto azzurro, trattiene una teca circolare metallica (65 mm di diametro), rivestita in cuoio e decorata con motivi fioriti e fogliati lungo i margini. Capitelli assenti. Taglio grezzo. Contropiatti rivestiti da una carta bianca. Carte di guardia bianche. Rimbocchi rifilati con discreta cura; quelli laterali sono posti sopra i rimbocchi di testa e di piede.

Il genere di cornice

1 e di corolle stilizzate

2, suggeriscono un'origine settecentesca della legatura, mentre il luogo di redazione del diploma di laurea

3 determina la verosimile origine padovana della coperta. Caratteristica la teca metallica circolare rivestita in cuoio

4, anch'esso decorato

5, destinata a contenere il sigillo in cera raffigurante l'emblema dell'Università.

1

Segnatura A 26, dettaglio

2

Segnatura A 26, dettaglio

3

Diploma di dottorato rilasciato un tempo dalle università italiane "in nome di Cristo" sotto forma di solenne documento pergamenaceo, quasi sempre riccamente decorato con miniature policrome nel testo e protetto con vistose legature. I diplomi di laurea hanno l'aspetto di libretti o "plaquette" in-quarto che raccolgono di solito sei o più fogli in pergamena, sui quali il testo è vergato in latino. Rivestiti di vitello o di marocchino, sono decorati perlopiù con semplici fasce in oro e con un medaglione stemmato dell'università al centro dei piatti, più raramente con ricche decorazioni nello stile dell'epoca. Esemplari, a questo proposito, le fastose decorazioni su diplomi di laurea del XVII secolo rilasciati dalle Università di Bologna, Padova e Pavia: queste legature ricordano, ed entro certi limiti ripetono, gli schemi delle legature romane "post-fanfare" eseguite su antifonari e messali, caratterizzate da una ricca decorazione in oro a pieno campo, associata in genere a multiple composizioni a

ventaglio. Tutti i diplomi sono originariamente provvisti di bindelle in seta e di sigillo racchiuso in una teca metallica; accessori facilmente deteriorabili, oggi quasi sempre mancanti. Il dorso, liscio, è generalmente cucito soltanto con un cordoncino di seta, che dall'indorsatura delle carte passa attraverso due fori all'esterno e all'interno del dorso, ed è fissato con un fiocco al piede.

Se ne conoscono esemplari del XVI secolo, ma più noti e facilmente reperibili sono quelli del XVII secolo, caratterizzati da fastose decorazioni barocche in oro, e quelli del XVIII secolo, decorati più sobriamente. Si trovano ancor oggi sul mercato dell'antiquariato librario, dove predominano i diplomi di laurea in giurisprudenza "in utroque jure" (diritto canonico e diritto civile), mentre sono meno numerosi di quanto ci si potrebbe aspettare quelli di laurea in medicina.

Nel corso dei secoli questi attestati hanno perso pagine e bellezza: nel Settecento, ricoperti di semplice carta decorata, conservano ancora il testo latino e la scrittura a mano su pergamena. Nell'Ottocento si riducono a un unico, grande foglio pergamenaceo che nell'”incipit” ha rinunciato al nome di Cristo. Agli inizi del Novecento, le pergamene non parlano più in latino sotto il grosso sigillo di piombo, né proclamano solennemente "privilegia et honores": recano invece, in nome del Re, soltanto una sintesi, in italiano, del vecchio testo, affidando il proprio prestigio a decorazioni e medaglioni policromi sui margini. Attualmente sono semplici attestati disadorni, senza fregi, impressi su carta, rilasciati in nome della Repubblica. Il progresso delle scienze e del sapere sembra comportare il prezzo di un minor prestigio formale dell'attestato, che un tempo rendeva illustrissimi e eccellentissimi i dottori "in nome di Cristo".

4

Pelle animale che è stata sottoposta a trattamenti di concia per renderla imputrescibile. La pelle è composta da due strati principali: l'epidermide e il derma. L'epidermide, strato sottile esterno, viene eliminata durante le operazioni di concia. Il derma è la parte di maggior spessore della pelle e interessa particolarmente la produzione del cuoio. Esso è suddiviso a sua volta in due strati: lo strato papillare che costituisce il lato della grana o fiore, il cui spessore varia da animale a animale, e lo strato reticolare che costituisce la parte maggiore del derma, composto in gran misura di collagene e responsabile delle caratteristiche di resistenza e flessibilità del cuoio. In legatoria vengono utilizzati soprattutto animali di taglia medio-piccola, in particolare capra, montone, pecora, vitello, maiale, dai quali si ottiene un cuoio non troppo spesso ma resistente. I trattamenti che subisce la pelle per diventare cuoio così come viene messo in commercio nelle sue differenti qualità sono numerosi

e numerosi sono anche i trattamenti di finitura, ma le tre fasi principali sono la depilazione e preparazione alla concia, la concia vera e propria e la tintura.

Depilazione. Avviene dopo immersione della pelle in acqua e calce; seguono la scarnatura e la sgrassatura. A questo punto le pelli destinate a diventare pergamene subiscono una lavorazione particolare, mentre quelle destinate a divenire cuoio vengono preparate per la concia.

Concia. Tra i vari tipi di concia quelli che interessano maggiormente la legatoria sono la concia al vegetale, all'allume e al cromo: le due ultime appartengono alle cosiddette conce "al minerale". La concia al vegetale è ottenuta mediante l'uso di estratti vegetali contenenti tannino ricavati da cortecce e foglie di varie piante; è il tipo di concia più usato per cuoi da legatoria, ai quali conferisce una fibra robusta e leggermente più rigida di quella ottenuta con altre conce e una colorazione di tonalità beige più o meno scura. Per i marocchini originali, il tannino utilizzato è il sommacco che dà una colorazione chiara, atta a essere tinta con bei colori brillanti. Anticamente la concia richiedeva tempi lunghissimi, due o tre anni, ma con i processi moderni i tempi si sono ridotti a mesi o settimane. I cuoi a concia vegetale sono i più adatti a ricevere decorazioni in oro e a secco e possono essere bruniti a caldo con il brunitoio. Il cuoio a concia vegetale, che conserva il colore naturale, senza

tintura, si chiama bazzana. Normalmente in legatoria si fa uso di bazzana di montone, non troppo costosa, che può essere impiegata al naturale o anche tinta, poi, dal legatore stesso secondo necessità. La concia all'allume produce un cuoio molto morbido e bianco, poco resistente all'acqua; in realtà si tratta piuttosto di una semi-concia, e infatti il prodotto viene generalmente denominato pelle allumata. Serve soprattutto a ricavare supporti della cucitura, anima dei capitelli e legacci nelle legature all'olandese. La concia al cromo, in uso solo dal secolo XIX, non è molto utilizzata per cuoi da legatoria perché meno adatta alle lavorazioni tradizionali richieste da questo tipo di manufatti. È tuttavia sottoposto a una particolare concia al cromo il box, cuoio di vitello molto impiegato nella legatura di pregio moderna. Questo tipo di concia viene inoltre talvolta utilizzato nella concia mista, minerale e vegetale, per accentuare particolari caratteristiche di morbidezza e resistenza.

Tintura. La tintura dei cuoi avviene generalmente per immersione ma può essere anche eseguita a spazzola o a tampone. Anticamente per la tintura del cuoio venivano utilizzati lo zafferano, il brasilio (o brasilina o verzino) colore rosso estratto dal legno del Brasile, il cosiddetto "verde di vescica" colore verde estratto dalle bacche del prugno selvatico, e l'indigo, colore blu estratto dalle foglie dell'indigo, pianta delle regioni calde. Il giallo vivo era ottenuto dalla scorza del melograno e il rosso brillante, o cremisi, dal corpo essiccato della femmina del Coccus ilicis, insetto della famiglia delle cocciniglie. I coloranti impiegati oggi sono di vario tipo, distinti in anionici, nei quali la parte colorante è acida, e cationici, a parte colorante basica. Questi ultimi sono i più adatti ai cuoi a concia vegetale. Per un certo periodo si sono impiegate, per i cuoi da legatoria, tinture a base di anilina che si sono rivelate instabili e sensibili alla luce, onde la caratteristica alterazione di

colore, soprattutto in corrispondenza dei dorsi. A partire dal secolo XVI si eseguono molte legature in cuoio genericamente definito marmorizzato. Si tratta di cuoi naturali con venature imitanti la radica o con macchie più o meno fitte, date a spruzzo o a spugna. In francese si dicono infatti "cuir marbré", "cuir raciné" e "cuir jaspé". Questa decorazione veniva spesso eseguita dai legatori stessi, con coloranti vari e sostanze chimiche quali solfato di ferro, acido acetico, potassa, e assicurava un gradevole effetto estetico, oltre a mascherare difetti della tintura o della grana. Nel tempo i cuoi così trattati si sono rivelati spesso corrosi o resi fragili proprio dalla reazione chimica tra cuoio e sostanze ossidanti.

Nella stessa specie animale, la qualità e l'aspetto del cuoio possono variare in conseguenza dell'alimentazione e del clima. Gli animali allevati in climi freddi e nutriti in abbondanza danno un cuoio più grasso e meno resistente dato che parte del nutrimento va a vantaggio del pelo più folto. Così le capre allevate nei climi aridi e caldi dei paesi africani fornivano il marocchino, un cuoio più asciutto, più resistente e dalla grana più rilevata rispetto al cuoio di capre europee. L'aspetto della grana, o fiore, del cuoio varia da specie a specie, ma anche secondo la lavorazione che può conferire una grana più o meno rilevata o addirittura può imitare una grana tipica di altri cuoi. Attualmente, ad esempio, in mancanza di marocchino africano, questo cuoio viene prodotto in Europa e la caratteristica grana è ottenuta mediante una lavorazione particolare del fiore. Lo stesso avviene per lo zigrino, originariamente di produzione medioorientale, e per il madras, cuoio di capra di origine indiana, non più

prodotti dai paesi di origine.

Oltre ai cuoi a grana artificiale a imitazione di quella naturale, ve ne sono la cui grana viene prodotta artificialmente per soli scopi decorativi. Tali sono il marocchino a grana lunga, molto utilizzato alla fine del XVIII e all'inizio del XIX secolo, o il cuoio bulgaro dalla tipica grana a piccoli rombi, molto in uso nei secoli XVIII e XIX.

5

Segnatura A 26, dettaglio