Libri liturgici – Antifonari,

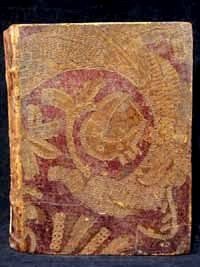

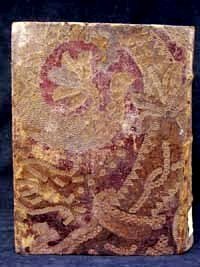

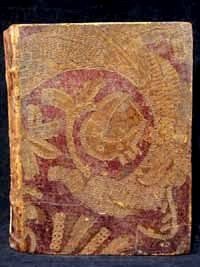

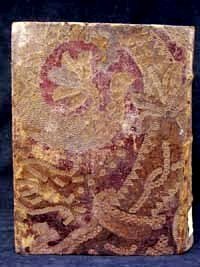

Antiphonarium secundum morem S. R. Ecclesie, Torino, P. P. Porro, 1520, 306x225x62 mm

segnatura

Cinq. 5 591

LE CINQUECENTINE 1973, p. 203.

Provenienza: parrocchia Adrara di S. Martino.

Legatura della primo quarto(?) del secolo XVII, eseguita a Venezia, del genere "cuoridoro"

Legatura della primo quarto(?) del secolo XVII, eseguita a Venezia, del genere "cuoridoro"

Cuoio bruno decorato in oro e dipinto. Angoli ricurvi. Dorso a tre nervi rilevati. Capitelli grezzi. Taglio grezzo, spruzzato marrone. Carte di guardia bianche. Rimbocchi rifilati con discreta cura; quelli laterali sono collocati sopra i rimbocchi di testa e di piede.

I "cuoridoro", forma dialettale di "cuoi d'oro", erano detti a Venezia sia i cuoi a fondo dorato o argentato, dipinti a vivaci colori trasparenti, sia gli artigiani che li eseguivano. Impiegati e diffusi da Venezia dal XV al XVIII secolo, prevalentemente sotto forma di pannelli destinati all'arredamento

1- a tutt'oggi ripresi nel decoro dei tessuti

2, in particolare al decoro murale, sostituirono le stoffe che arredavano le stanze dei ricchi palazzi rinascimentali italiani.

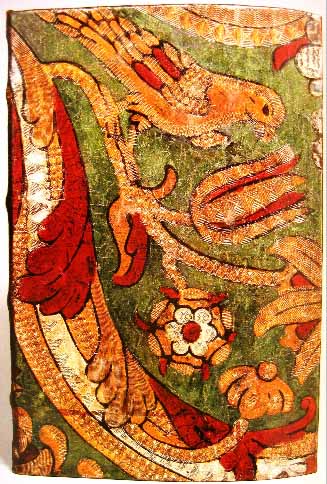

Furono utilizzati anche nel rivestimento di libri, astucci, custodie, piccoli oggetti. L'utilizzo di questa tecnica è rimasta eccezionale nelle legature. A Venezia raggiunsero nel XVI e XVII secolo, un alto grado di perfezione: le pareti della reggia di Cosimo I, le sale degli Sforza, quelle dei Piccolomini, dei Gonzaga, erano decorate con "cuoridoro" veneziani. Questi cuoi presentano una caratteristica decorazione: fogliami, uccelli, a vivaci colori, brillanti, su fondo dorato o argentato, arricchita mediante cesellatura, di fregi a spina di pesce, quadratini, cerchielli.

Esempi di questa decorazione sono tuttora apprezzabili in Italia, a Venezia, al Palazzo Ducale e nella Sala dei "Cuoridoro" di Cà Vendramin-Calergi, a Treviso nella Cappella dei Rettori del Monte di Pietà alla Cassa di Risparmio della Marca Trevigiana, a Bologna, due grandi frammenti di tappezzeria al Museo Civico Medievale, a Napoli alla biblioteca della villa Pignatelli. I "cuoridoro" ebbero il maggior sviluppo nei secoli XVI e XVII a Venezia e a Napoli, ove - riferisce Tommaso Garzoni nel 1585-, operava l'unico artigiano, il Maestro Pietro Paolo Maiorano "uomo ingegnosissimo" in grado di uguagliare i manufatti spagnoli.

La tecnica del cuoio dorato (chiamato dai francesi "cuir basané") di lontana origine orientale, sembra sia stata importata a Venezia da mercanti e artigiani provenienti dalla Persia: secondo ricerche più recenti sarebbe pervenuta in Italia dalla Spagna, dove era già nota nel medioevo, da artigiani arabi cacciati dalla penisola iberica nel periodo della Riconquista (XI –XV secolo).

A Venezia, i "cuoridoro" fabbricanti di cuoio dorato per tappezzeria, furono ammessi a far parte della "partizione" dei pittori, il 26 Dicembre del 1569 con privilegio di eleggere un loro rappresentante fra i membri della Corporazione. Pur utilizzando il cuoio come materiale fondamentale gli appartenenti alla Scuola dei "Cuoridoro" non si collegavano agli altri artigiani delle pelli ma si consideravano una partizione dell'arte dei pittori.

Per appartenervi, i "cuoridoro" dovevano sottostare ad una prova: lavorare e indorare a disegno quattro pelli di montone. Di questi artigiani è rimasto in città il ricordo nel "ponte del barcarolo o del "cuoridoro" e nella "calle del "cuoridoro" presso S. Fantin, dove probabilmente erano concentrate alcune loro botteghe. La sede dell'arte era in Strada Nuova, vicino alla chiesa di Santa Sofia.

L'arte dei "cuoridoro" raggiunse il massimo splendore nel XVI e XVII secolo. Nel XVI secolo, il traffico dei "cuoridoro" rendeva a Venezia circa 100.000 ducati e oltre 70 erano le botteghe di questa industria: l'arte era ancora vitale alla fine del Settecento anche se le botteghe erano ridotte a 7 con 50 artigiani. Per la realizzazione dei "cuoridoro" venivano utilizzati i marocchini, pelli di capra conciata con sommacco, piccolo albero con corteccia ricca di tannino, e specie a Venezia, i cordovani, pelli di capra conciata con la scorza di quercia: questi ultimi avevano il vantaggio di essere più economici e di ben adattarsi alla doratura.

La tecnica antica di fabbricazione dei cuoi dorati da tappezzeria, alla cui storia e tecnica Anna Contadini3 ha dedicato un articolo, è stata così descritta da uno studioso del Cinquecento, Tommaso Garzoni nel 1585:

"Si procede prima alla esecuzione del fondo spalmando la superficie della pelle con colla di farina diluita e ciò per chiuderne i pori, quindi cospargendovi sopra uno strato abbondante di albume d'uovo. Asciutto il mordente, con un pennello si passa poi sul cuoio uno strato di vernice a alcool e si posa subito l'oro o l'argento in foglio. Si lascia essiccare qualche ora e si ripassa con un nuovo strato di vernice e ciò per rendere la doratura solida, impermeabile e di tono opaco. Il fondo così è pronto per la decorazione: su di esso si decalca il disegno, lo si contorna a penna con inchiostro di China badando di non scalfire l'oro. Si dipinge l'ornato entro i limiti del contorno usando colori a lacca, di tinte vivaci, ma molto leggermente in modo da lasciar trasparire l'oro sottostante come sotto velatura. Quando il lavoro di colorazione è terminato non resta che cesellare il fondo con bulini. Da ultimo si passa ancora una mano di vernice per conferire alla decorazione un aspetto brillante".

Le pelli per addobbo murale venivano cucite insieme e attaccate alle pareti con dei chiodi vicino al soffitto, e agli angoli delle pareti.

L'impatto ornamentale del volume proposto, costituito da motivi floreali e di fantasia, ricorda quello delle legature in tessuto di questo periodo: la copertura è tuttavia in cuoio, apparentemente ravvivato da una pittura un tempo di colore rosso squillante4, lavorato in diverse sue parti con un bulino a creare zone dorate a foglia d'oro pallido, di aspetto ondivago5, puntinato6, rettilineo7. Tre8 esemplari sono attualmente censiti. Volume appartenuto alla parrocchia di S. Martino9.

1

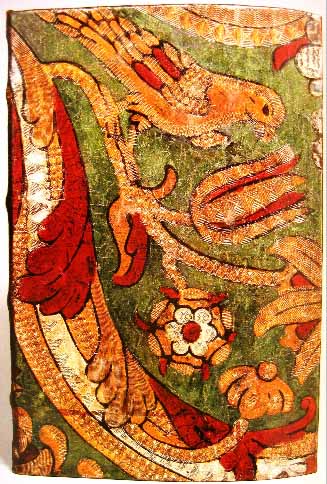

Frammento di "cuoridoro" da tappezzeria, sec. XVIII. Cuoio dipinto e inciso. Venezia, Museo Correr.

Pannello in cuoio dorato, Norsa, Venezia.

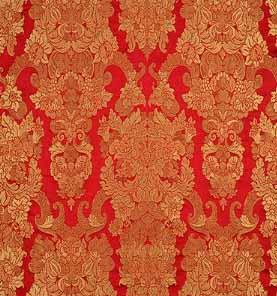

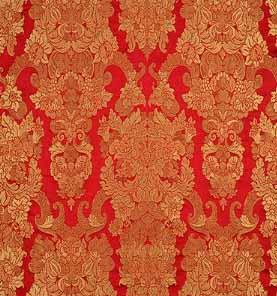

2

Lampasso, tratto da un cuoio impresso e dipinto dei primi anni del '700.

Trionfi di fiori, foglie e frutta a sviluppo verticale sono raccordati da eleganti volute "rocaille" descritte da foglie d'acanto. Il tessuto rivela un'elevata tecnica tessile nobilitata dalla scelta delle fibre che donano luce al decoro e contribuiscono a simulare la grana del cuoio sul fondo raso attraverso mirate slegature di trama (cfr. la riproduzione "infra").

3

CONTADINI 1989

3

CONTADINI 1989.

4

Segnatura Cinq. 5 591, dettaglio

5

Segnatura Cinq. 5 591, dettaglio

6

Segnatura Cinq. 5 591, dettaglio

7

Segnatura Cinq. 5 591, dettaglio

8

1) Londra, British Library, Begin,

Tabula omnim officio orationaum in presenti oratorio contentorum………, (fol., 152 verso),

Hore intemerate dei……………, Parigi, 1515, segnatura C 36b14; 2)

BERÈS 2004, n. 76, Regiomontanus Johannes,

Epitoma in almagestum Ptolomaei, Venezia, Caspar Grossch & Stephan Römer, 1495 (cfr. la riproduzione "infra"); 3) Oxford, Bodleian Library (

BERÈS 2004, n. 76).

BEREÈS 2004

BEREÈS 2004, n. 76.

9

Segnatura Cinq. 5 591, dettaglio